La matière carbonée

Modelisation et simulations en laboratoire de la matière carbonée

L'observation de la composition chimique de la matiere solide présente dans la Galaxie en dehors du systeme solaire s'effectue principalement au travers de la spectroscopie infrarouge. Parmi les nombreux spectres astrophysiques en infrarouge de la Galaxie, deux composantes dominantes se révelent importantes pour contraindre la nature de la matière organique aussi appelée "matiere carbonée".

La première composante spectroscopique est l'observation de raies infrarouge en émission à des longueurs d'onde de 3.3, 6.2, 7.7, 8.6, 11.3 et 12.7 microns de l'ordre du centième au dizième de microns de largeurs, plus quelques autres raies moins intenses et un continuum sous-jascent. La position spectrale de certaines de ces raies, caracteristiques de liaison chimiques C-H et C-C d'un materiau possedant des unites structurelles aromatiques a permis leur rapprochement avec une famille de molecules/nanoparticules, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (ou PAHs). Ces AIBs (pour Aromatic Infrared Bands) sont observées dans la majorité des objets astrophysiques. Leur présence dans le milieu interstellaire affecte fondamentalement l'equilibre dans le transfert de rayonnement. En effet, ils absorbent fortement l'energie des etoiles dans l'ultraviolet et le visible et la reemettent par un mecanisme de fluorescence vibrationnelle dans l'infrarouge, convertissant ainsi de l'ordre de 20% de l'energie lumineuse d'une Galaxie en etant seulement constitue de 5 a 10% de l'abondance cosmique totale de carbone. De plus ils ont de part leur abondance un role predominant dans la chimie du MIS.

La seconde composante spectroscopique est l'observation de raies en extinction (à priori dominées par l'absorption pure) structurées a 3.4, 6.85 et 7.2 microns. Il est apparu tres vite que la raie structurée à 3.4 microns pouvait etre associée aux groupements méthyl et méthylène d'un solide carboné. Dans la Galaxie, cette poussière représente une large fraction (de 5% a 30% du carbone cosmique) de la matière, cruciale pour l'évolution du milieu interstellaire. Des observations à plus grande sensibilité ont ouvert un nouveau champ d'application observationnel pour l'étude de la poussière observée en absorption dans les milieux diffus d'autres galaxies que la notre.

Les objectifs de l'étude sur la matière organique galactique regroupent des activités ayant pour finalité de comprendre, nottamment à l'aide de modèles l'evolution temporelle et spatiale de cette matière organique dans les différents milieux astrophysiques. Pour ce faire nous produisont également en laboratoire des matériaux qui sont soit des analogues, c'est-à-dire des composés dont les unités structurelles sont proches de celles des matériaux du MIS, afin d'étudier leur réponse en absorption et excitation, ou vise à produire des matériaux fidèles à ceux rencontrés dans l'espace, comme les carbones amorphes hydrogénés.

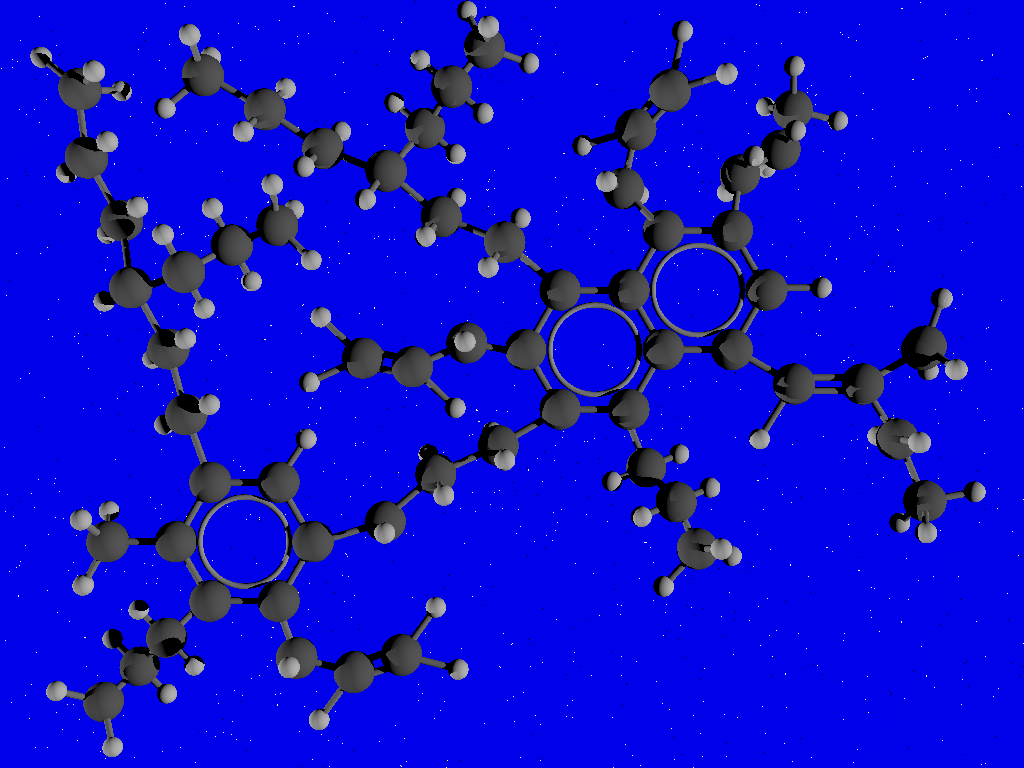

En laboratoire, nous avons en parallèle produit le meilleur candidat spectroscopique pour l'identification spectroscopique de carbones amorphes hydrogénés (HAC), déterminé ses constantes optiques et effectués des comparaisons avec des observations que nous avons collectées. Cela nous a permis de remonter à une structure chimique attendue de l'unité typique de ce HAC (figure ci-dessus).

Les carbones amorphes hydrogénés représentent probablement l'une des phases bi-atomiques les plus complexes. Leur structure et propriétés peuvent cependant etre caracterisées par deux paramètres clés : leur contenu en atomes d'hydrogènes (ou rapport H/C) et le rapport d'hybridisation (sp3/sp2). Des modèles pour la structure des hydrocarbures amorphes basés sur ces deux paramètres existent (par exemple le modèle de réseau aléatoire covalent ou Random Covalent Network en anglais) et peuvent etre utilisés pour aider dans l'interprétation des données de laboratoire ou les observations astrophysiques. Cependant, meme dans ce cadre simple il existe des dégénérescences qui soulignent la difficulté de définir de tels matériaux au laboratoire.let alone in interstellar space.

De manière générale, les études de la poussière carbonée interstellaire impliquent des composés riches en aliphatiques et aromatiques comme décrit précédemment. Il est important de remarquer que les conditions d'observations et les compositions de ces deux types d'hydrocarbures apparaissent en astrophysiques orthogonales. L'ubiquité de la composante aromatique ou phase riche en PAH et les modèles basés sur ces PAHs sont généralement cohérent avec les données observationnelles au premier ordre. Un certain nombre de difficultés avec cette hypothèse subsiste, en particulier en regard du mécanisme d'émission. La composante aliphatique a pu quant-a-elle etre reproduite en laboratoire, mais il existe beaucoup moins d'observations de cette composante.

Nous nous trouvons toujours loin d'un modèle viable pour la poussière carbonée et son évolution dans le MIS. Nous savons cependant que cette poussière carbonée (à la fois aliphatique et aromatique) est formée dans sa jeunesse autour d'étoiles évoluées riches en carbone, que celle-ci se mélange avec le MIS au travers des vents stellaires et qu'elle apparait principalement aromatique dans le MIS diffus. La phase aromatique apparait donc comme étant probablement la phase finale, stable de la séquence d'évolution de la poussière.

L'évolution des grains d'hydrocarbures doit inclure également les effets de la fragmentation en de plus petites entités dans les vents stellaires et les ondes de choc mais également la photochimie UV-visible qui peut conduire à une décroissance du rapport sp3/sp2 (i.e. l'aromatisation). Des modèles qui tiennent compte de cette complexité sont nécéssaires et n'avanceront qu'en créant des collaborations entre expérimentalistes, modélisateur et observateurs. Nous développons actuellement de tels modèles.

Les développements à venir s'insèrent dans la politique du laboratoire (comme par exemple au laboratoire l'irradiation et la fabrication d'analogues avec des sources d'énergie différentes pour suivre l'évolution du milieu interstellaire) et dans le cadre d'une collaboration entres les laboratoires de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) et laboratoire de PhotoPhysique Moleculaire (LPPM), action financée par une ANR.