Thèmes Scientifiques

Les objectifs scientifiques de l’équipe A&O s'inscrivent dans le contexte des instruments d'observation et des missions d'exploration du Système Solaire. Les membres de l’équipe de formations différentes (astrophysique, physique, chimie et géologie) utilisent des méthodes analytiques variées, permettant ainsi une étude la plus poussée possible des solides extraterrestres. L’analyse d’échantillons extraterrestres divers et les travaux sur des analogues de synthèses en laboratoire, couplés aux observations « in-situ » (missions Rosetta, Hayabusa2, OSIRIS-Rex) permettent en effet de contraindre les liens de filiation entre les matières interstellaire, cométaire/astéroïdale et interplanétaire.

Analyse de cosmo-matériaux dits primitifs

Les corps primitifs, qui ont peu ou pas du tout évolué depuis les débuts de notre Système Solaire, il y a près de 4.6 milliards d’années, desquels sont issus les cosmo-matériaux disponibles en laboratoire présentent un assemblage complexe et d’importantes hétérogénéités physico-chimiques jusqu’aux échelles micrométrique et nanométrique. Historiquement, l’équipe s’est très tôt impliquée et investie dans l’analyse d’échantillons extraterrestres primitifs, de minuscules particules interplanétaires, appelées IDPs (Interplanetary Dust Particles) et des échantillons de météorites. Elle a particulièrement utilisé les microspectroscopies infrarouge (l’unique observable pouvant être directement reliée aux données mesurées par les télescopes sol et spatiaux et par les sondes spatiales) et Raman (pour l’étude de la composante organique aromatique). Elle a ainsi participé aux groupes préliminaires des analyses des échantillons cométaires rapportés en 2006 par la mission « Stardust » de la NASA et a été sélectionnée en 2018 pour participer aux analyses préliminaires des échantillons astéroïdaux rapportés en fin 2020 par la mission « Hayabusa 2 » de la JAXA.

Ces dernières années, l’équipe A&O a développé différents protocoles analytiques spécifiquement optimisés pour ces matériaux précieux, fragiles et rares dans une logique de chaîne analytique allant des techniques les moins destructives aux plus destructives afin d’extraire un maximum d’informations de ses analyses et à différentes échelles. La technique d’analyse phare utilisée est la spectroscopie infrarouge (micro-spectroscopie, imagerie hyperspectrale et tomographie) qui est totalement non destructive et pour complémenter l’information physico-chimique fournie par les mesures infrarouges et Raman, une palette de techniques issues des dernières avancées technologiques et de collaborations (à l’échelle locale et nationale) a été progressivement adjointe pour arriver à caractériser de la façon la plus complète possible les échantillons analysés. Il s’agit en particulier des microscopies électronique par transmission (MET) et à Balayage (MEB), de la fluorescence XRF sur synchrotron (ligne NANOSCOPIUM, SOLEIL), de la tomographie X (Lignes PSICHÉ et ANATOMIX, SOLEIL) et de la spectrométrie de masse d’ions secondaires couplée à un temps de vol (TOF-SIMS, plateforme PLACAMAT (Bordeaux), et collaborations Andromède (IJCLab) et LAEC (Liban)).

L’ensemble de ces techniques permet à l’équipe A&O d’étudier, à la fois, les propriétés physiques (porosité, assemblage des minéraux, fracturation) et chimiques (composition des phases minérales et organiques et leurs colocalisations) des échantillons analysés afin de mieux contraindre les processus pré et post-accrétionels subis sur leurs corps parents.

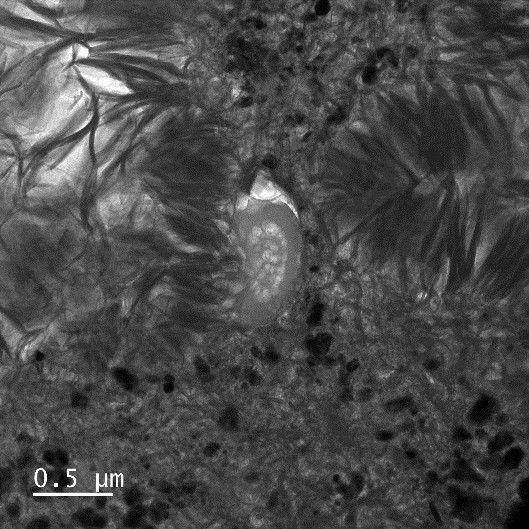

La microscopie électronique en transmission offre une vue fascinante des subtilités nanoscopiques de la matière extraterrestre, qui témoigne de l’histoire complexe des astéroïdes. Ici, un grain de l’astéroïde carboné Ryugu, collecté par la mission Hayabusa2, dévoile un nodule de matière organique entouré de phyllosilicates à gros grains et d’une matrice argileuse fine, riche en cristaux de sulfures

Distributions 3D de différents composants sur un grain de l’astéroïde Ryugu analysé en tomographies X et IR: (a) Toute la matière, (b) Vue sur sa porosité, (c) différents type de minéraux et (d) distribution des organiques CH aliphatiques.

Expériences d’irradiation sur matériaux extraterrestres et leurs analogues

Une partie importante des travaux de l’équipe A&O tourne autour de l’étude des effets de l’irradiation sur différents types de surfaces solides. Cette activité couvre d’une part, l’étude de l’évolution physico-chimique de mélanges de glaces irradiées et la formation de matière organique moléculaire et macromoléculaire complexe ; et d’autre part, l’étude de l’évolution et l’altération de surfaces planétaires et celles de petits corps (astéroïdes, trans-neptuniens) sous l’effet de l’irradiation par le vent solaire et le rayonnement cosmique. Pour cela, l’équipe a développé, le dispositif INGMAR (IrradiatioN de Glaces et de Météorites Analysées en Réflectance) en collaboration avec l’IJCLab.

INGMAR est constitué d’une chambre à vide reliée à l’implantateur d’ions SIDONIE (IJCLab) et à des lignes de spectroscopie visible et infrarouge permettant un suivi in-situ de l’évolution des spectres des échantillons durant leur irradiation. Selon l’épaisseur des échantillons préparés, la mesure peut se faire soit en transmission (0,4-25 µm) soit en réflexion (0,4-5 µm). Un cryostat permet de faire varier la température des échantillons placés à son extrémité de 12 à 300K. Une ligne de mélange de gaz est raccordée à la chambre sous vide et permet de déposer sur le doigt froid du cryostat différents mélange de glaces. Différents ions sont disponibles, leurs énergies et fluences peuvent être choisies selon le processus astrophysique à simuler/étudier.

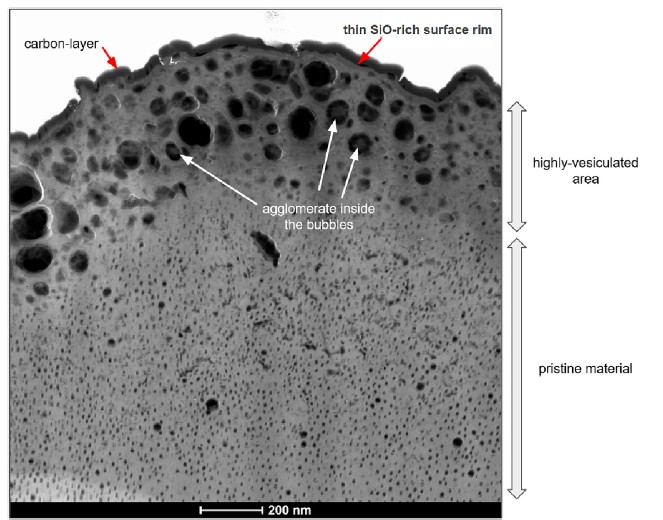

Image obtenue en microscopie électronique à haute résolution d’une serpentine irradiée à l’Ar+. Une région très vésiculée se trouve au-dessus de la région vierge (non irradiée). La couche supérieure est constituée d'un mince rebord riche en SiO.

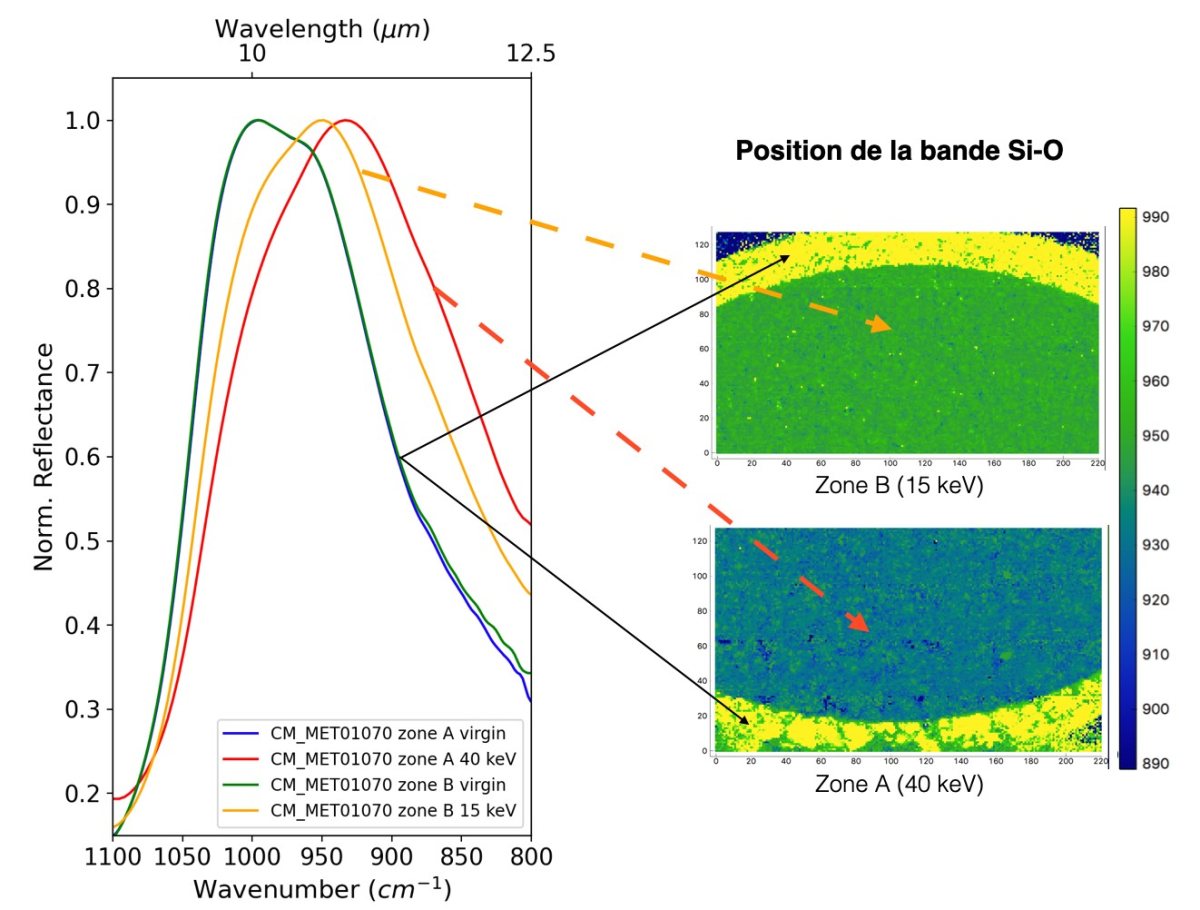

À gauche : spectres MIR obtenus sur une pastille de la météorite CM MET01070 avant (bleu et vert) et après irradiation aux ions He+ à différentes énergies (orange et rouge). À droite : Images de la position du pic principal vers 10 um (montré à gauche) où l’on voit des différences nettes entre les deux énergies d'irradiation (au centre de la pastille sur les deux vignettes) et le bord de la pastille qui a été caché pendant l’irradiation. Plus l’irradiation est importante, plus le spectre est modifié. C’est un nouveau marqueur de l’altération spatiale mis en évidence dans l’équipe que nous utilisons sur les observations des petits corps.

Observations de petits corps du SS

L’expertise de l’équipe dans l’analyse de matière extraterrestre et ce notamment par spectrométrie de masse, a été mise à profit pour la caractérisation des poussières cométaires collectées puis mesurées en TOF-SIMS par l’instrument embarqué COSIMA (et son microscope COSISCOPE (responsable : Y. Langevin, IAS)). C’est ainsi que nous avons pu révéler la teneur tout particulièrement élevée en carbone des poussières de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko et que nous continuons à travailler sur cette somme exceptionnelle de données spectrométriques afin d’affiner nos connaissances sur la composition chimique et la structure physique de cette matière primitive.

Par ailleurs, forte de son expertise de laboratoire en spectroscopie IR, l’équipe est sollicitée par des projets spatiaux afin de participer à l’analyse des données de missions en vol (observations à distance). Cela a notamment été le cas pour les missions de retour d’échantillons Hayabusa-2/JAXA et OSIRIS-REx/NASA où l’équipe a été impliquée dans les analyses des instruments NIRS3 (Near Infrared Spectrometer), OVIRS (OSIRIS-REx Visible and Infrared Spectrometer) et OTES (OSIRIS-REx Thermal Emission Spectrometer) pour la recherche d’indices spectroscopiques liés à l’altération spatiale (changement de pente spectrale, déplacement de bandes, etc.).

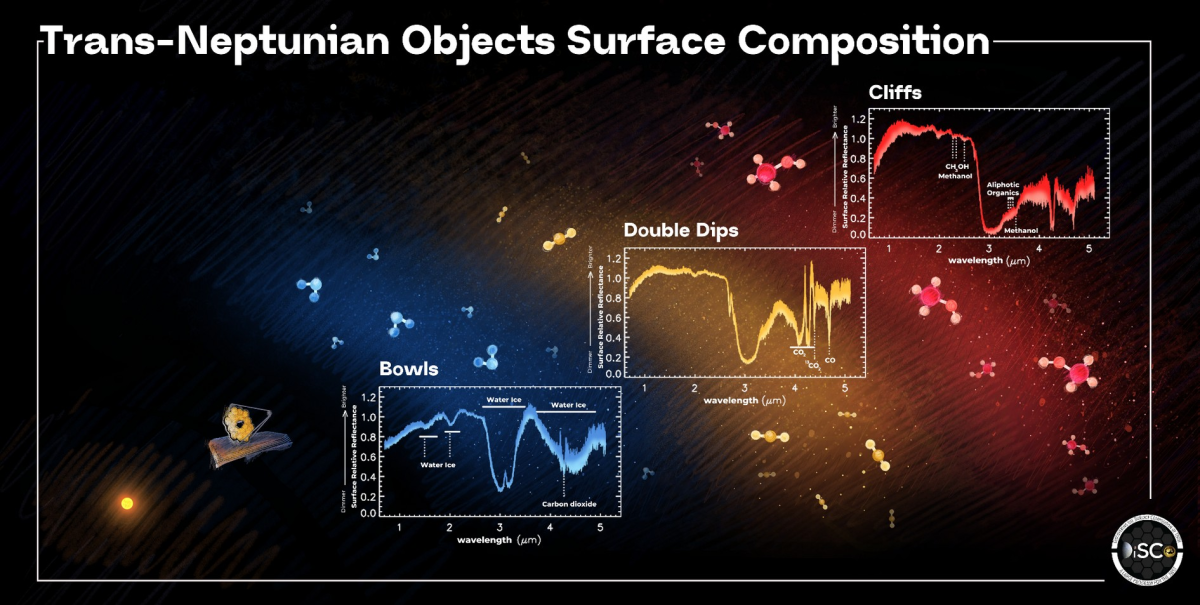

De plus, l’équipe explore les confins du Système solaire grâce au télescope spatial James Webb (JWST), qui ouvre une nouvelle fenêtre sur les objets trans-neptuniens, ces corps glacés témoins de la formation planétaire. Nous sommes co-investigateurs de plusieurs projets majeurs, dont un grand programme international (DiSCo), pour observer et analyser ces objets lointains avec l’instrument NIRSpec. Notre expertise unique en laboratoire permet d’identifier les molécules présentes à leur surface et de décrypter leurs spectres afin de reconstituer leur composition et leur histoire. Nos travaux ont révélé trois grandes familles d’objets trans-neptuniens, aux compositions chimiques distinctes, offrant un éclairage nouveau sur la formation du Système solaire. Ces résultats servent aussi de référence pour l’étude d’autres corps glacés, comme les Centaures ou les Trojans de Neptune. L’équipe pilote l’analyse des spectres et le développement de scénarios sur l’origine et l’évolution de ces objets, et accueille régulièrement des étudiants à l’interface entre observations spatiales et expérimentations en laboratoire.

Représentation artistique de la distribution des objets transneptuniens dans le disque de planétésimaux, avec des spectres représentatifs superposés de chaque groupe de composition, mettant en évidence les molécules dominantes sur leurs surfaces. Crédit: Illustration graphique de William D. González Sierra pour le Florida Space Institute, Université de Floride Centrale.